Las referencias en los tratados andalusíes sobre el consumo del vino, la elaboración, la conservación y el comercio son muy escasas. Sin embargo, existen muchos datos sobre el cultivo de la vid, tipos de poda, consumo de las uvas en fresco y descripciones muy detalladas de las técnicas de pasificación.

Autora: María Demidovich

Es importante tener en cuenta que existían determinadas restricciones relacionadas con la elaboración del vino debido al contexto político religioso y algunas hipótesis apuntan que los autores de los tratados andalusíes no se atrevían a dejar por escrito testimonios sobre la producción o el consumo por el miedo a la ley coránica, e incluso las citas directas a los agrónomos geogónicos sobre la producción del vino también son escasas.1

En el tratado Kitab Kitaba (El libro de la agricultura), conocido también como Al-Filāḥa Al-Andalusiya (Agricultura andalusí) y escrito por Ibn Al-Awwam (ابن العوام), originario de Sevilla2, en la segunda mitad del siglo XII, podemos encontrar datos sobre la producción del vino dulce, según la Agricultura Nabatea de Kutsami. Así como una detallada descripción de cómo hacer “el mostazado, el orugado y el alcaparrado”, según el libro de Háj el Granadino.

La agricultura andalusí y el vino dulce

El Libro de Agricultura de Ibn Al-Awwam es uno de los tratados enciclopédicos más importantes de la época, donde el autor presenta un estudio único de la agricultura andalusí que recoge todo el saber agrícola y zootécnico de su época. En él, Ibn Al-Awwam aporta sus propias experiencias, observaciones, ensayos y experimentos3, pero también se apoya en las observaciones y las informaciones anotadas por otros científicos, como Al-Dinnouri y Al-Fadel Al-Andalusí, citando sus obras y reconociendo sus contribuciones. También podemos ver una clara influencia de los principales tratados greco-romanos agrícolas y tratados de medicina. El tratado de Ibn Al-Awwam fue encontrado en El Escorial en el siglo XVIII y publicado en la versión impresa por primera vez en 1802 en Madrid, convirtiéndose en una de las principales referencias en materia agrícola de Europa.

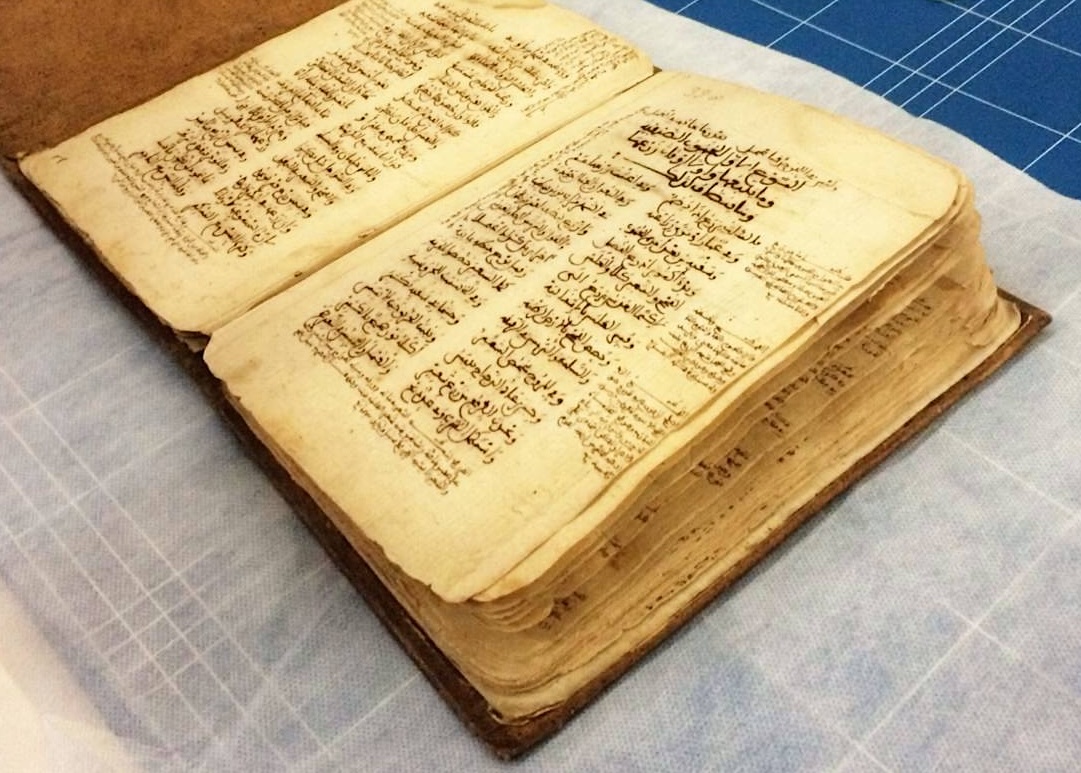

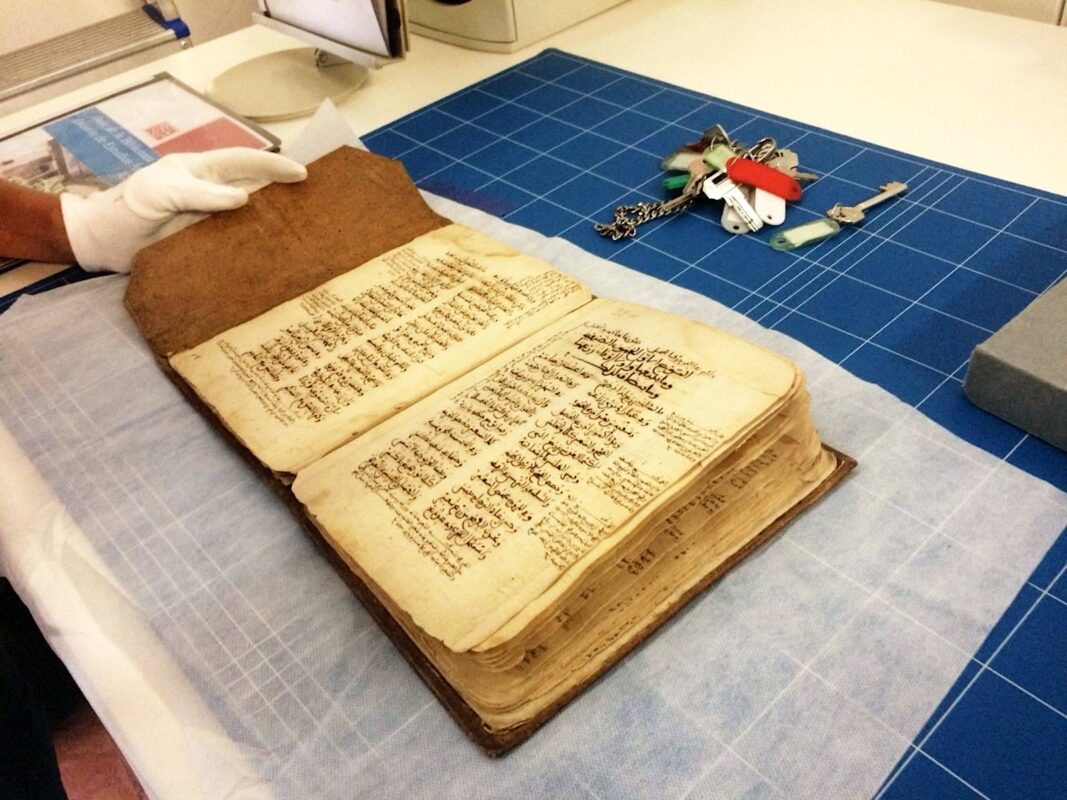

Copia manuscrita en 1348 del Tratado de Agricultura de Ibn Luyūn. Biblioteca de la Escuela de Estudios Árabes de Granada, CSIC.

Ibn al-Awwam basa sus tratados no solamente en sus propios ensayos, sino también en el Libro de la Agricultura Nabatea de gran influencia helenística, y cita los autores clásicos (Sagrit, Kastos4, Casio) como por ejemplo en la elaboración del vino dulce:

“Ya expresó Sagrit el modo de hacer el vino dulce de cualquier género de vid que sea; el cual dice, que despampanando todos los sarmientos en que están los racimos y quitando todas las hojas que están cerca de estos, se tuerzan después aquellos sarmientos con aquellos racimos, ejecutando esta operación treinta días o poco mas antes del tiempo de la vendimia para que disminuyéndose el humor en aquellos racimos y cociendo el sol las uvas excelentemente se disipe la flema demasiada que hubiere en ellas, en las cuales por este medio se descubre mucha dulzura y lo mismo en su vino”.5

También encontramos la técnica de asoleo de la uva:

“Kastos citado en otros libros dice, que hecho el despampano de las uvas un mes antes de la vendimia para que les dé el sol, se tuerzan después los palitos de los racimos hasta que se transformen las uvas y queden casi ensutas, y que vendimiadas después y estrujadas viene el mosto dulce por esta razón. Según otro Autor, tendiendo al sol las uvas sazonadas hasta secárselas lo aquoso que tengan y aflorárseles el hollejo, estrujadas después de esto y puesto su mosto al sol, viene su vino á contraer la misma dulzura que el cocido: y otro Autor afirma, que si aquel mosto se cuece, viene de él un arrope bueno y hermoso, y que si del mismo se hace vino, dura este largo tiempo sin alterarse.6

Podemos ver que Ibn al-Awwam menciona el mismo motivo de la producción del vino dulce que en los tratados clásicos y que este procedimiento era necesario para la mejor conservación del vino.

En los tratados geopónicos encontramos dos motivos principales por los que se elabora el vino dulce: mejorar el sabor y ampliar la gama varietal de los vinos para poder conservar el vino durante más tiempo, como por ejemplo el passum, vino que se produce de las uvas secas (uva pasa). Esta técnica se empleaba también por los griegos, y se preparaba generalmente con la uva moscatel7. El procedimiento más simple descrito consiste en dejar que la uva después de la despampanadura se seque sobre el tronco al sol, torciendo el pedúnculo del racimo. Esta técnica coincide con las descripciones que encontramos en el tratado de Ibn –al Awwam.

Técnica del asoleo

Usos terapéuticos y medicinales

También llama la atención la mención sobre los usos terapéuticos del vino y sus beneficios para la salud. Al parecer, el mostazado puede aliviar diferentes males e incluso tiene propiedades afrodisíacas: “dilata la respiración, despierta la orina, abre los poros, purifica el bazo, da calor al estómago y demás miembros, compone el vientre, refrena la fuerza de la bilis, ayuda al coito, y deshace las ventosidades del cartílago de las costillas, teniendo además de estas propiedades buen gusto y olor” .8

Otro importante uso del vino destacado en los tratados geopónicos era el uso medicinal. Paladio lo incluye en su lista de productos medicinales indispensables para el campesino y en Varón podemos encontrar las variantes de esta misma técnica para los mismos males y enfermedades que describe Ibn al-Awwam. 9

El uso del vino con fines terapéuticos, tanto para los humanos como para el ganado, era bastante frecuente y podemos encontrar descripciones detalladas de los remedios donde el vino se utiliza como el principal ingrediente en las obras de Catón, Columela, Horacio, Paladio, Plinio, Varón y Virgilio.

En Catón y en Varón podemos encontrar referencias de un vino de baja calidad que se daba de beber a los esclavos como el remedio medicinal, destacando “las virtudes medicinales del vino, así como que favorece la digestión, que ayuda a entrar en calor, que es diurético, que alivia la acidez, y que en general es un remedio para los dolores del estómago”. 10

Otro ejemplo es el Libro del cuidado de la salud durante las estaciones del año o el Libro de la higiene de Ibn al-Jatib, que contempla el vino como remedio medicinal. El Abulcasis, el médico andalusí “padre de la cirugía moderna”, menciona las cualidades medicinales del vino y del vinagre.

En cuanto a la mostaza, en los tratados clásicos se puede encontrar una técnica muy parecida a la elaboración del mostazado descrita, mediante la cocción, además se añadían otros elementos como hierbas, especias, frutas, mostaza… para mejorar el sabor de la mezcla. A su vez desarrollaron técnicas muy ingeniosas para aromatizar y mejorar el vino al gusto de la época descritas por Columela, Varón o Plinio. Así, en ocasiones el vino se mezclaba con miel durante la fermentación, para hacerlo más dulce y alcohólico; o se le añadía al mosto para aromatizarlo extractos de hierbas, resinas, esencias vegetales, mirra, violetas, canela, absenta, rosas, yeso, etc. 11

Estos métodos coinciden con el método de la elaboración del vino “mostazado”, según el libro de Háj el Granadino, en el tratado de Ibn Al Awwam:

“El mosto (dice) se mantiene con su dulzura echando en él simiente de mostaza (que es el sináb), ó simiente de oruga, ó cortezas de raíz de alcaparro machacadas del modo que expondré. Aquel en el que se echa mostaza se llama misnáb, y el que alcaparras alcaparrado, el cual es un cocimiento como el arrope. Añade el mismo, que si así se hiciere no embriaga aunque se beba de él un kintár.”12

Mostaza no solamente era una de las especias más cotizadas sino también se consideraba como una medicina por el Abulcasis y se usaba como un conservante en mezcla con vinagre y miel. También hacían la bebida must ardens (mosto ardiente), que consiste en mezclar mostaza con el zumo de uva, y de ahí se cree que proviene la denominación de mostaza o mustard o mustarda. La mención “que si así se hiciere no embriaga aunque se beba de él un kintár”, es un dato muy interesante.

La única descripción de la elaboración del vino dulce que encontramos en el tratado de Ibn Al-Awwam está fechada en la época de los almohades, un dato muy importante ya que la vida cotidiana en esta época sobrellevó importantes cambios en las normas religiosas, los cuales produjeron después de su desembarque en la península ibérica en 1145 y la instauración de la dinastía almohade.

Fotografía-Beatriz Moreno Escalona. Foto cedida por Bodegas Dimobe

¿Qué encontramos en el Corán sobre el vino?

Podemos encontrar referencias sobre los castigos de acuerdo con los preceptos contenidos en el Corán en la obra de Išbīlī Ibn Abdūn 13, quien deseando preservar las buenas costumbres propone una cierta regulación sobre el vino, como por ejemplo sobre la embriaguez: “No se vendan muchas uvas a quien se sospeche que las va a exprimir para hacer vino”.

Ibn Abdun hace grandes esfuerzos para poder erradicar el consumo del vino, incluso hace unas propuestas un tanto extrañas y alternativas cuando sugiere que para evitar la elaboración del vino casero y erradicar su consumo “que el vinagrero vaya por las casas poco a poco elaborando el vinagre “para asegurarse de que el mosto no se transforme en vino de una manera espontánea.14

Mahoma (Corán, 16, 69, p. 271) muestra una especie de tolerancia hacia el alcohol, ya que las bebidas fermentadas son dadas por el Dios: “Obtenéis bebidas fermentadas y un buen alimento de los frutos de la palmera y de las vides.” Pero también reflexiona sobre los aspectos negativos y prohíbe participar en las oraciones ebrio. Corán (4, 46, p. 121) “¡Oh, los que creéis! No os acerquéis a la oración mientras estéis ebrios, hasta que sepáis lo que decís”.15

Esta ambigüedad en las interpretaciones lleva a las escuelas islámicas a tener diferentes posturas sobre el consumo de vino, pero si analizamos el contexto socioreligioso en Al-Andalus de esta época vemos que la escuela jurídica maliki lo prohibía.

Existen distintos términos que denominan el vino en el Corán y en los tratados andalusíes produciendo muchas dificultades a la hora de traducir o interpretar las fuentes escritas. La palabra khamar, utilizada en el Corán y traducida como el vino, significa literalmente “el zumo fermentado de las uvas”, pero se emplea por analogía para aludir a todas las bebidas fermentadas y finalmente a cualquier tipo de bebida alcohólica.16 En los tratados andalusíes podemos encontrar con bastante frecuencia el termino nabidh cuyo significado es “bebida elaborada con las uvas pasas o dátiles” empleada por muchos autores medievales, entre ellos al-Rāzī, que designaban con la palabra nabidh toda clase de bebidas embriagantes, empleando nabidh como término genérico para todo tipo de bebidas fermentadas.

Por lo tanto, es bastante difícil determinar y saber a ciencia cierta a qué clase de bebida se referían en realidad los autores de los tratados andalusíes y es importante comprobar los términos a la hora de analizar o traducir las fuentes textuales.

Otro ejemplo muy interesante que para el vino dulce que se producía en Málaga se empleaba termino xarab al malaquí (jarabe malagueño), parece ser que la etimología de la palabra “jarabe” es de origen árabe, sarab, que significa bebida, pero también se empelaba para denominar siropes o incluso siropes usados como fármacos, con fines estrictamente medicinales.

Fotografía-Beatriz Moreno Escalona. Foto cedida por Bodegas Dimobe

Técnicas de elaboración

Las técnicas de producción del vino dulce y “el “mostazado, el orugado y el alcaparrado” que encontramos en el tratado Kitab Al-Filāḥa Al-Andalusiya (Agricultura andalusí) escrito por Ibn Al-Awwam se usaban para mejorar la conservación del vino y emplearlo con los fines medicinales. A su vez, podemos ver el desarrollo de técnicas muy ingeniosas para aromatizar y mejorar el vino al gusto de la época, añadiendo al mosto los extractos de hierbas, mostaza o elaborar vino dulce, mezclándolo con miel durante la fermentación, producirlo de las uvas pasificadas o preparar el arrope.

Algunas técnicas descritas en el tratado de andalusí de Ibn Al-Awwam como cocción del mosto con el fin de obtener el arrope con alta concentración de los azúcares o elaborar vino de las uvas pasificadas, se emplean hasta el día de hoy a la hora de elaborar vinos en la zona mediterránea, como los vinos de la histórica Denominación de Origen Málaga.

Notas

1 Ibn Abdún diseña normas y castigos por la producción y el consumo del vino

2 García Sánchez, Expiración.” Ibn al-Awwam, Abu Zakariya”, Biblioteca de al-Andalus: De Ibn Adha a Ibn Busra (vol. 2); Almería: Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes,2009, pp 447-451

3 Ninguna sentencia establezco en mi obra que no haya probado por la experiencia repetida veces” Ibn-al-Awwam, Banqueri, 1802, p.10

4 Carabaza Bravo, JM.” La Fila ha yunaniyya et les traites agricoles arabo-andalous”. Arabic Sciences and Philosophy, 12 (2002), pp.155-178. Kastos ( Qustus en árabe), Casiano Baso Escolástico. Esto se produce por la adaptación de los nombres en las traducciones del griego al árabe y luego al castellano del árabe. Por lo tanto, se puede presuponer la versión que uso Ibn al-Awwam.

5 Mantenida la ortografía original.

6 Mantenida la ortografía original.

7 El vino como alimento y medicina en la sociedad romana, Carolina Torres, https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/163846.pdf

8 Mantenida la ortografía original.

9 El vino en la tradición médica romana, CR Torres, 1992. pp.7-12

10 El vino en la tradición médica romana, CR Torres, 1992. pp.7-12

11 El vino en la tradición médica romana, CR Torres, 1992. pp.7-12

12 Mantenida la ortografía original.

13 Estudio económico sobre el tratado de Ibn Abdún http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2013/eeg/comercio-vino.html

14 Se permite la elaboración del vinagre y arrope (similar al defrutum romano).

15 http://personal.us.es/escartin/Vino_en_el_Islam.pdf

16 Ali, A. Y., 1983; The Holy Qur’an: Text, Translation and Commentary; p. 86.

SOBRE LA AUTORA

María Demidovich

Su trayectoria profesional está vinculada a la exportación, traducción y formación. Trabajó cinco años en la Escuela de Negocios (MBA, MPACC) Universidad de Pekín. Desde 2016 imparte formaciones y organiza eventos relacionados con la historia, cultura del vino, traducción vitivinícola y turismo enológico.

Licenciada Filología Eslava y Máster en Cultura Árabe y Hebrea por la Universidad de Granada; Máster Enseñanza Lengua Española y Experto en Desarrollo Internacional (International Development Studies), IMS Oxford. Además de su formación en el sector vitivinícola, obtuvo la Certificación profesional Sumiller de Té (nivel II certificación estatal PRC) en Beijing.

ARTÍCULOS RELACIONADOS

CATEGORÍAS